古賀東中学校のユニークな取組

古賀市東中学校において、学校とPTAが連携し月曜と水曜の朝の始業前に、希望する子供たちに勉強をさせ、古賀のマンマミーヤ(農家の奥さん方が営んでいる)のおにぎりを用意し、それを食べさせて学習と食育習慣を身につけさせたいとの取り組みをやっていると聞きつけ、早速、今週月曜日6月16日、学校現場の視察に行って参りました。

教育委員会制度の改正に鑑み

このたび、今国会において58年ぶりに教育委員会制度の改正が行われ、教育委員会における教育委員長と教育長のわかりにくい二元体制をやめ、教育行政の責任者を教育長とする責任の明確化がはかられることとなりました。それと同時に有権者に選ばれた首長と教育長がしっかり意見交換ができるよう総合教育会議において、それぞれの地方公共団体独自の教育を連携して作りあげて行く方向性がはっきりすることになりました。今回の改正によって地域の実情に合わせた住民(親や地域の方々)の思いや、関係者の連携が一層学校現場に良い形で反映されてゆくことが期待されております。

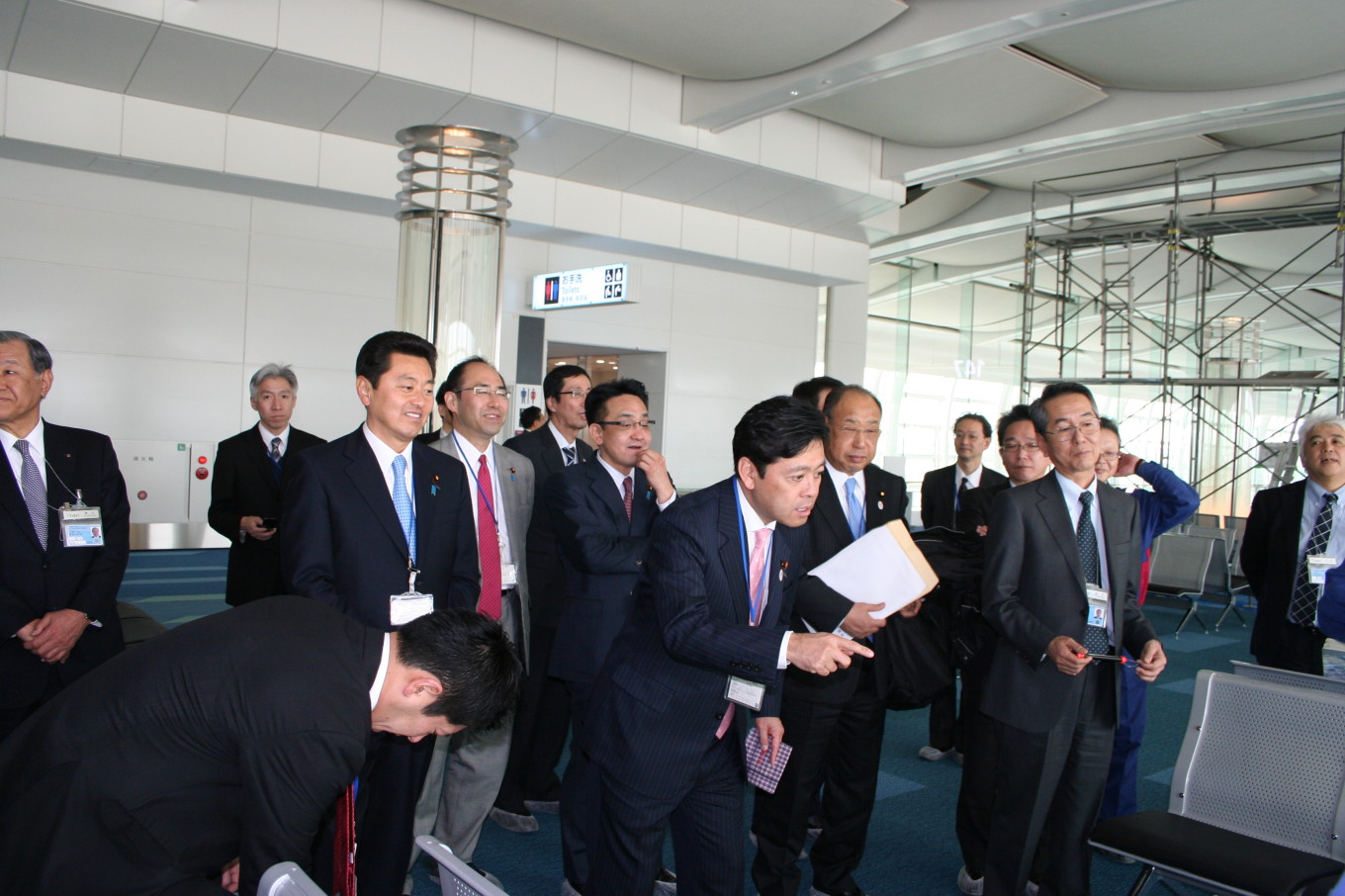

そこで今回は、古賀東中学校で、すでに取り組んでいる試みについて、直接現場を視るとともに、長谷川校長とPTA役員の方々との懇談を通じ、いわゆる「コニュミティスクール」のあるべき姿についてそれぞれの方々の率直な意見をお聞きすることができました。

学校と保護者の思いを無理なく実行するプログラム

親たちは郷土愛を子供たちに伝えて行きたいという強い思いを具体的な形で提供して行きたいと考えているし、学校側も親たちの子供に対する温かい思いをありがたく受け止め、学校現場で一緒にやって行きたいとの考えがあり、それを実際に「朝勉・朝弁」というプログラムの中で実行されておりました。

それぞれのお話の中で、義務的にやったり、押し付けではなく、素直で無理のない「緩やかなコミュニティースクール」という捉え方が重要で、その精神が根付いてゆくことが大切であるという印象をうけました。

視察で感じた雰囲気

いづれにしても古賀東中学校は、学校全体が整然としていて大変すがすがしい感じが致しましたし、みんな頑張って子供たちを育てている空気がひしひしと感じられました。とても勉強になった視察でした。関係者の皆さんありがとうございました。

※参考:地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案審議